はじめに

暴君、覇王、独裁者…

これらの言葉はしばしば

非難の意味を込めて用いられる一方で、

人心を惹きつける妖しい魅力をも備えています。

絶大な権力を握り、

己の欲望を満たすために生きた彼らの足跡をたどることは、

単に知的好奇心が満たされるというだけでなく、

人間そのものに対する深い洞察を得る事にも

繋がるのではないかと私は考えています。

そのような前置きを経て本日お届けするのは

古今東西の歴史にその名を刻む、

世界の暴君ランキング ワースト5です。

ランキングという事で順序を付けるわけですが、

その際に重視するポイントは主に以下の3つ。

- ・歴史的、文化的影響の甚大さ

・暴虐さを示すエピソードの数と質

・暴君としての一般的な知名度

基本的に、上の項目ほど

ランク付けへの影響度が大きくなります。

また、今回はあくまでも

暴"君"のランキングということで

例え実質的にはそうだったとしても

正式に国王や君主になったことのない

ヒトラーやスターリンなどは選外となります。

果たしてあなたの知っている人物は

ランクインしているでしょうか。

それではいってみましょう。

第5位 ワラキア公 ヴラド3世(ヴラド・ツェペシュ)

ドラキュラのモデルにもなった"串刺し公"

第5位にランクインしたのは

15世紀のワラキア公国の君主、

ヴラド3世(ヴラド・ツェペシュ)です。

彼にまつわる数々のエピソードが

後にアイルランドの小説家、

ブラム・ストーカーにインスピレーションを与え、

ドラキュラ伯爵の誕生に繋がったことは特に有名ですね。

また、人によっては「串刺し公」という

いかにも恐ろしげな二つ名の方を

ご存知の方もおられるかもしれません。

しかしながら、そんな彼がどういう時代に生き、

なぜそのような恐ろしいイメージを纏うに至ったかについてまでは

あまりよく知られてはいないのではないでしょうか。

歴史を紐解くと、創作のドラキュラ伯爵よりも

ずっと恐ろしいヴラド3世の所業と、

その残虐さの背景にある

当時のルーマニアの過酷な現実が見えてきます。

ヴラド3世の生きたルーマニアのリアル

ヴラド3世が生きた15世紀頃当時、

統一国家としてのルーマニアは未だ存在しておらず、

ワラキア、モルドバ、トランシルバニアといった小国が

ひたすら領土拡張のための争いに明け暮れている状態でした。

その上、西にはハンガリー、

南にはトルコという2つの大国が構えており、

国内に目を向ければ親戚間での王位をめぐる

血で血を洗う権力闘争が繰り返される日々。

そのような混沌の中、

1456年に又従兄弟のヴラディスラフ2世を倒して

ワラキア公国の君主の座を勝ち取ったのが

当時29歳のヴラド3世でした。

使者を生きたまま串刺しに!大国トルコとの対立

王座についたヴラド3世にとって

最初にして最大の脅威となったのが

先述した2大国のうちの一国、トルコでした。

当時のワラキアとトルコは一種の朝貢関係にあり、

ヴラド3世の父であるヴラド2世の時代から

前者が後者に多額の貢納金を支払うことで

見返りとして王位を承認してもらうという

ワラキア側からすれば屈辱的とも言える状況が続いていました。

しかし1459年、トルコ側による

貢納金の増額をきっかけとして

ヴラド3世はついにこれを拒否。

その上、貢納を要求しにきた使者を

生きたまま串刺しにしてしまったのです。

こうなるともはや言い訳など効かず、

トルコ側は大軍を率いてワラキアへの侵攻を開始します。

メフメト2世を震え上がらせた所業

当時のトルコを率いていたのは

イスラム教の勢力拡大に並々ならぬ情熱を燃やし、

ワラキア侵攻の8年前には堅牢を誇った1000年都市、

コンスタンティノープルを陥落させた実績をも持つ「征服者」メフメト2世。

メフメト2世の肖像画

そのメフメトが率いる10万の軍に対し、

ヴラド3世のワラキア軍は

急拵えの農民兵を加えても

わずかに3万足らずという心もとなさ。

そのためブラド3世は正面対決を避け、

少数の兵による夜襲で

メフメトの首を獲る奇襲作戦を計画します。

しかしその計画は

トルコ側の大軍勢に阻まれたことで難航し、

敵軍に大きな損害こそ与えたものの

最大の目標であるメフメト2世の殺害には失敗してしまいます。

その後、敗走したブラド3世を追って

ワラキア侯国の首都トゥルゴヴィシュテに入場したメフメトは

そこで俄には信じがたい光景を目にすることとなりました。

ルーマニアの画家テオドール・アマンによるトゥルゴヴィシュテの夜襲を描いた絵画作品

そこにあったのは、林…

ではなく、まるで林と見まごうばかりに密集した大量の杭と、

そこに串刺しにされたトルコ軍の捕虜の夥しい死体の山でした。

折しもこれは6月の初夏の出来事、

長い間高温に晒された屍体が発する腐臭や

それにたかる大量のカラスやハエの様子は

それはそれは見るも悍ましい光景だったことでしょう。

実際、当時のオスマン側の記録には

そのあまりに凄惨な光景を見た兵士たちが怖気付いて戦意を失い、

メフメトですらも「あの男は正気ではない、こんなことをする男と争うこと自体が不毛だ(意訳)」と

放心状態でブツブツ独り言を呟いていた姿が残されています。

他の史料によれば、街自体は兵たちが守りを固めていたものの、その市壁の周りを60マイルにわたって串刺し死体が取り囲んでいたという。いずれにせよ、このような凄惨な状況を目の当たりにしたメフメト2世の様子を、ハルココンディリスは次のように伝えている。「スルタンは驚愕の念に襲われて言った、このような凄まじい行いをして、己の国や民を統治する術を悪魔的に理解しているような男から、その国を奪い取るのは不可能だ、と。そして、このようなことを成し遂げたものには大いなる価値があるのだ、と。

このあまりに衝撃的なエピソードは

その後オスマンや西洋諸国の著述からの手によって各地に広まり、

ブラド3世の冷酷な暴君としてのイメージを

広く普及させる役割を果たしました。

ブラド3世は本当に"暴君"だったのか?

以上がブラド3世にまつわる

有名なエピソードです。

どれも非常に生々しく衝撃的なもので、

後に他国で暴君の代名詞となったのも

頷ける話ではないでしょうか。

しかしながら、ブラド3世が

混乱期のルーマニアにおいて

長期的に安定した政権を維持し、

国の発展を成し遂げたこともまた間違いなく、

ルーマニア国内では今もブラド3世のことを国の英雄として、

親しみを持って認識している人が多数派であるそうです。

また、これは歴史においてはありがちなことなのですが、

ブラド3世にまつわる残虐なエピソードの多くは

そのほとんどがサクソン人やオスマン帝国の歴史家の手を通じて広まったものであり、

そこには敵国に対する過剰なネガティブキャンペーンが

多かれ少なかれ含まれていたと考えるのが自然であるように思われます。

それでも今回はその知名度や

エピソードの豊富さから暴君として選出する運びとなりましたが

個人的には彼の事を外国からの侵攻に抵抗した英雄としてたたえる

ルーマニアの人々の心境も理解できなくはありません。

ところ変われば人の評価も変わる

というのは歴史の難しいところであり

また面白いところでもありますね。

第4位 殷王 帝辛(紂王)

「封神演義」にも描かれた中国史上最も有名な暴君

帝辛(紂王)は紀元前11世紀に実在した

殷王朝最後の王です。

そのエピソードの多くは

司馬遷の史記を出自とするものですが、

一般的には小説および藤崎竜による漫画作品の

「封神演義」の方で知ったという方の方が多いかもしれませんね。

古来より「夏の桀、殷の紂」として

暗君、暴君の代名詞とされてきた帝辛ですが

その実情は如何程のものだったのでしょうか。

フィジカルエリートで弁舌も抜群

紂王は美貌の持ち主で、弁舌に優れ、

頭が良く、力は猛獣を殺すほどでした。

そのため、紂王にとって

周りの人間はみな猿以下であり

たまに諫言をする者がいても

得意の弁舌で煙に巻かれるばかり。

やがて、自分は全ての人間の

上に立つ存在だと確信した紂王は

自らを「天王」を称し、

放蕩の限りを尽くし始めます。

国民に重税をかけて財貨を搾り取り、

臣下はイエスとしか言わない佞臣で固め、

愛妾の妲己を溺愛し、昼夜を問わぬ

乱行パーティに明け暮れたのです。

ちなみにそのパーティの内容は

池に見立てて溜められた酒と

林に見立てて天井から吊るされた肉を

女性をはべらせながら好きに飲み食いするというもので、

この伝説が後に過度な享楽を意味する

「酒池肉林」の語源となりました。

最期は愛人の為に作った建物の中で果てる

およそ30年もの在位の間、国民を苦しめながら

自らの欲望を満たし続けていた紂王でしたが、

ついにその命運が尽きる時がやってきます。

殷の属国の1つである

周の文王の子である武王が立ち、

周辺諸国を巻き込んだ連合軍を結成して

腐敗した殷王朝に戦いを挑んだのです。

(ちなみにこの連合軍の将軍を務めたのがあの"太公望")

この時殷軍は70万を数える大軍だったものの、

その大部分はやる気のない奴隷であり、

戦が始まるやいなや雪崩を打って

我先にと連合軍へ投降し始める始末。

その後、首都の朝歌に撤退した紂王は

かつて自らが妲己の関心を買うために

大量の国費を投じて建設させた鹿台という建物に登り、

そこで戦で起きた火に巻かれて

焼身自殺の最期を遂げたと伝えられています。

どこまでが真実?

紂王のエピソード、いかがでしたでしょうか。

いかにも中国史らしい

スケールの大きい話で個人的には好きなのですが

いささか内容がドラマチックすぎるというか、

もっとはっきりいうとちょっと武王と周にとって

都合の良すぎる内容だった気もしますよね。

例えば『論語』の中には

孔子の弟子の子貢が

これらのエピソードの少ない部分が

周のプロパガンダであり、

現実には言われているほど悪辣ではなかったのではと

指摘している部分があったりします(論語子張篇)。

また、紂王に関するエピソードの大元である

史記の記述内容についてもいくつか疑念の余地が残ります。

史記の著者である司馬遷が生きていた時代は

武帝が儒教を国教と定めた時期であり、

話を聞き歩いた対象の多くが儒者であったと思われるのですが、

その儒教が殷を倒した周(西周)を理想的な国家像としていたたことから

彼らが紂王のことを必要以上にボロカスにこき下ろしていた可能性が想像されるからです。

とはいえ30代続いた王朝が

紂王の代で滅んだこともまた事実ではあるので

何らかの問題を抱えた人物ではあったのでしょう。

つまるところ、今となっては真実は闇の中なわけですが、

1つだけ紂王にとっての慰めがあるとすれば、

それは3000年の時を経た現代においても

その名が多くの人に記憶され続けているということでしょうか...

第3位 初代ロシア皇帝 イヴァン4世(イヴァン雷帝)

狂気の"雷帝"

イヴァン4世のことは知らなくとも、

『雷帝』という単語はどこかで聞いたことがある、

という方も少なくないのではないでしょうか。

この『雷帝』という言葉は元々

「峻厳な」「恐怖を与える」「脅すような」といった意味を持つ

"グローズヌイ"というロシア語の形容詞であり、

本来"雷"の意味は含まれていなかったものが

日本語に訳される過程で一種の畏怖を込めて

織り込まれたものとされています。

それまでバラバラだったロシアを

ツァーリを中心とした中央集権化国家としてまとめ上げ、

後の大国化への先鞭をつけた人物として

評価されることもあるイヴァンですが、

現代に伝わる数々のエピソードから浮かび上がってくる彼の本質は

その功績がかすんでしまう程に異常で病的なものでした。

毒蛇の巣で過ごした少年時代

イヴァン4世が生まれた1530年代のロシアは

未だ統一国家としての体を成しておらず、

各地の諸侯が権力闘争を繰り返す

戦国時代の日本のような様相でした。

そんな中でイヴァン4世は

先代のヴァシーリー3世の死去に伴い

わずか3歳でモスクワ大公国の大公に即位します。

しかし、当時のモスクワ大公国は

モスクワを中心とするロシアの一部を

支配するに過ぎない小国家であり、

また8歳の時に数少ない後ろ盾だった母が死去したことで

イヴァン4世は幼くして権力闘争という名の

毒蛇の巣に放り込まれることとなったのでした。

内にも外にも敵が潜み、

誰にも心を許すことのできない環境の中で

少年時代のイヴァン4世の心を癒やしたものは

犬や猫をクレムリンの尖塔から突き落として殺す遊びや

異教徒の旅芸人らとのどんちゃん騒ぎであったと伝えられています。

最愛の妻、アナスタシアの死

1547年、史上初めて

ロシアのツァーリとして戴冠したイヴァン4世は

その1ヶ月後にザハーリン家(後のロマノフ家)の

アナスタシア・ロマノヴナを妻に迎えました。

ノヴゴロドのロシア建国千年記念碑の中に置かれたアナスタシアのブロンズ像

包容力ある才女であったアナスタシアとの出会いは

それまで暗闇にあったイヴァン4世の心に光を与え、

以後彼は妻の助言を得ながら

ツァーリとしての責務に邁進することとなります。

この頃のイヴァン4世は

貴族による庶民からの搾取の是正や

ロシア初の常備軍であるストレリツィ(銃兵隊)の新設、

モンゴル諸国の征服などの革新的な事業を推し進めており、

前途こそ多難ではあったものの

明るい未来への希望が存在していました。

しかし結婚から13年後の1560年、

イヴァン4世のその後の運命を狂わせる悲劇が訪れます。

それまで彼を支え続けてきた最愛の妻、

アナスタシアが体調を崩し、

そのまま不慮の急死を遂げてしまったのです。

この出来事はイヴァン4世を徹底的に打ちのめし、

ただでさえ不安定だった彼の精神を著しく荒廃させたばかりか、

その死が貴族による毒殺だったという噂が流れたことで

関与を疑われた者に対する

イヴァン4世による大量処刑をも引き起こしています。

またこの頃は周辺国との戦況も芳しくなく、

1564年にはウラ川の戦いで

仇敵のリトアニア・ポーランドに二度目の大敗。

さらにこの結果に動揺したイヴァン4世が

内通者の存在を疑って

戦功をあげた名門貴族を次々に処刑したことから

絶望した多くの貴族が

リトアニアへと亡命するという事態にまで発展しました。

このように最愛の妻のみならず

周囲からの信用すらも失ったイヴァン4世は

これ以降終わりのない狂気と猜疑心の

泥沼の人生へと嵌り込んでいくことになるのです。

拷問、略奪、殺戮の極み ノヴゴロドの悲劇

イヴァン4世にまつわるエピソードの中でも

特にその暴君としての評価を決定づけたものと言えば

やはり1570年に起きたノヴゴロドの悲劇のエピソードではないでしょうか。

現在のロシア北西部に位置するノヴゴロドは

かつては外国との貿易で多くの富を得る自由都市でした。

しかしイヴァン4世の父のイヴァン3世の時代に

武力で無理矢理ロシア領に併合された過去があり、

そのことで町の内部には常に反ロシアの気風が渦巻いていたのです。

そんなノブゴロドの街にとって

後に訪れる悲劇の引き金となったのは

街に恨みを持つ人間が街を陥れようと流した

「ノヴゴロドがロシアを裏切ってリトアニア側につこうとしている」

という1つのデマでした。

やがてこのデマがイヴァン4世の耳に届くと

彼は大義名分を得たとして嬉々とし、

悪名高い1万5千人の親衛隊(オプリーチニナ)を率いて

「反逆者」の捕獲へと向かいます。

街はまず先に到着した先遣隊によって包囲され、

この事態に驚いたノヴゴロドの大主教ピーメンは

身に覚えのない誤解を解くため

イヴァンの本隊を街に引き入れて昼食会を催しました。

しかしその会の途中、

それまで上機嫌だったイヴァンが急に席を立つと

申し合わせたようにオプリーチニナが

会場へと雪崩れ込み臨席する有力者を捕縛。

さらには大聖堂に対しての略奪行為が始まったのです。

彼らの蛮行は速やかに街中へと広がり、

オプリーチニナは目についた官吏や商人をその妻子と共に連行すると、

彼らにありとあらゆる拷問を加えて裏切りの自白を引き出し、

その後は用済みとばかりに殺害していきました。

その際に加えられた拷問は

火炙りや串刺し、舌を引き抜く、

真冬の川に突き落としてから突き殺す、

親の前で子を、子の前で親を殺すなど

イヴァン流の「創意工夫」が凝らされたものばかり。

第三次ノヴゴロド年代記(Third Novgorod Chronicle)の記述によれば

街の包囲は5週間にわたって続けられ、

その間に名簿上で確認されるだけでも

当時の街の人口の1割に当たる

3000人が犠牲になったこと見なされています。

…と、ここまででも

十分に気の滅入る話なのですが、

実はこの話にはまだ続きがあります。

イヴァンはノヴゴロドでの殺戮の際に、

ピーメンを含む300人ほどの住人を生かしたまま捕え、

「裏切り」の首謀者としてモスクワへと連行していました。

しかし、そうして連行された彼らには

街で殺された住民よりさらに過酷な運命が待ち受けていました。

イヴァンが捕虜をわざわざ

モスクワまで連行した本当の理由…

それは彼らを生贄として残虐な拷問ショーを開催することで、

「俺を裏切ればこうなるぞ」という

モスクワ市民への見せしめとすることだったのです。

もっともイヴァンの性格を知っていた多くのモスクワ市民が

皇帝の気まぐれで自分達の身に火の粉が降りかかることを恐れたため

最初の内、見物人は殆ど集まらなかったそうです。

しかし見物人がいないのでは面白くないと考えたイヴァンが

「お前たちには絶対手を出さないから観にこい」と

半ば無理矢理連れ出して鑑賞させたというのだからもはや言葉もありません。

かくして満を辞して開催されたショーは

ノブゴロドでの殺戮に輪をかけた凄惨さとなり、

あるものは肛門から串刺しにされ、

あるものは沸騰した大鍋の中で煮殺されたと伝えられています。

そんなものを間近で見せられたモスクワ市民が

イヴァンに対してどのような感情を抱いたかについては

もはや説明する必要すらないでしょう…

英雄か、それとも暴君か

その治世の間、暴虐のかぎりを尽くしたイヴァン4世でしたが

晩年になると心身の衰えが目立つようになり、

1581年には癇癪の発作から次男のイヴァンを誤殺してしまいます。

『イヴァン雷帝と皇子イヴァン』(イリヤ・レーピン画)

それからというもの

息子を殺した罪悪感に苛まれる日々を送ったイヴァンは

1584年に側近とチェスをしている最中に

発作を起こしてそのまま崩御するという最期を迎えました。

罪なき多くの人々の尊厳を踏みにじった暴君の末路としては

あまりにあっさりし過ぎている気もしますが、

世の中というのは得てしてそういうものなのかもしれませんね。

このように、人間としては紛れもなく悪人のイヴァンですが、

一方為政者として見るとロシアを大国にした実績は疑いようもなく

特にそれまでバラバラだったロシアを

ツァーリによる中央集権国家として確立せしめた点は

ロシア側から見れば「英雄」と呼んで差し支えない功績だと思います。

また、生まれ持った環境の過酷さや

愛する妻を失った悲しみで狂った点などは

ある程人間的同情に値するところかもしれません。

他者への過剰な冷酷さと(一部の)家族へ深い愛情、

英雄と暴君という相反する要素が同居するアンバランスさこそが

イヴァン4世という人物の魅力の源なのかもしれないですね。

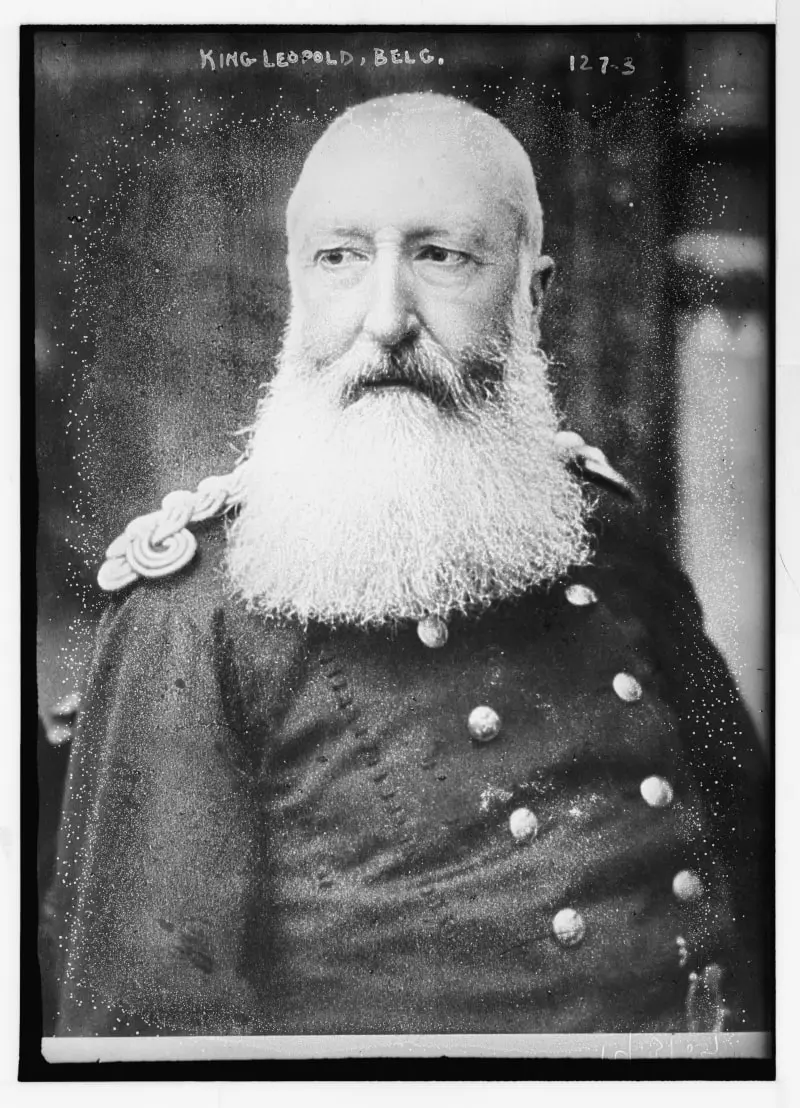

第2位 ベルギー国王 レオポルド2世

逆らうものは手首を切断。植民地主義の悪の象徴となった皇帝

ベルギー国王レオポルド2世は

1885年から1908年まで

コンゴ自由国の専制君主として君臨した人物です。

当時のベルギーを列強の一国に数えられるほどの

大国にした立役者でありながら

近年では植民地主義時代の悪の象徴として

コロンブスと並んで像が撤去されるなど

社会的なバッシングの標的となっているレオポルド2世。

歴史を紐解くと彼がそれほどまでに

苛烈な批判を受けなければならなかった

本当の理由が見えてきます。

「新参者」ベルギーの苦闘

西洋諸国の間で植民地主義の熱が最高潮に達していた19世紀末、

フィリピン、モザンビーク、ボルネオ、清、モロッコ、エチオピアなどの

目ぼしい地域は既はイギリスやフランス、ドイツ、オランダ、アメリカなどの

列強によって先取りされ、新参者が後から入り込む隙などない状況でした。

そこでレオポルド2世が目をつけたのが

アフリカの「最深部」コンゴ川流域です。

天然ゴムや象牙、ダイヤモンド、金銀銅など

魅力的な資源に溢れていながらも

未だ他の列強が手をつけていなかった

この土地の利権を獲得するため、

彼は探検家のヘンリー・スタンリーの

パトロンなって同地域を探検させ、

数々の中継地を作らせるとともに

先住民との間に独占的な貿易協定を結ぶことに成功します。

かくして「コンゴ自由国」が誕生することとなるのですが

これがレオポルド2世にとってはその後の躍進の始まりとなり、

一方でコンゴの原住民にとっては悪夢の始まりとなったのでした。

闇の奥の光景

コンゴ自由国の成立後、

レオポルド2世が最優先したことは

それまでの投資分を速やかに回収することでした。

中でも特に力を入れていたのが

利益率の高い天然ゴムと象牙に関する事業です。

天然ゴムに関してはジャングルに住む原住民に

人頭税を課すことで半ば強制的に労働に従事させ、

反抗的なものや労働効率の低いものに対しては

手首の切断を含む残虐な見せしめが行われました。

このような行為はいくら当時とはいえ

通常は法律によって制限されるものなのですが、

立憲君主として憲法上の縛りがあるベルギー国内とは違い、

そのような制限のないコンゴ自由国において

レオポルド2世は法律に一切縛られることなく

手段を択ばずに自己の利益のみを追求することができたのです。

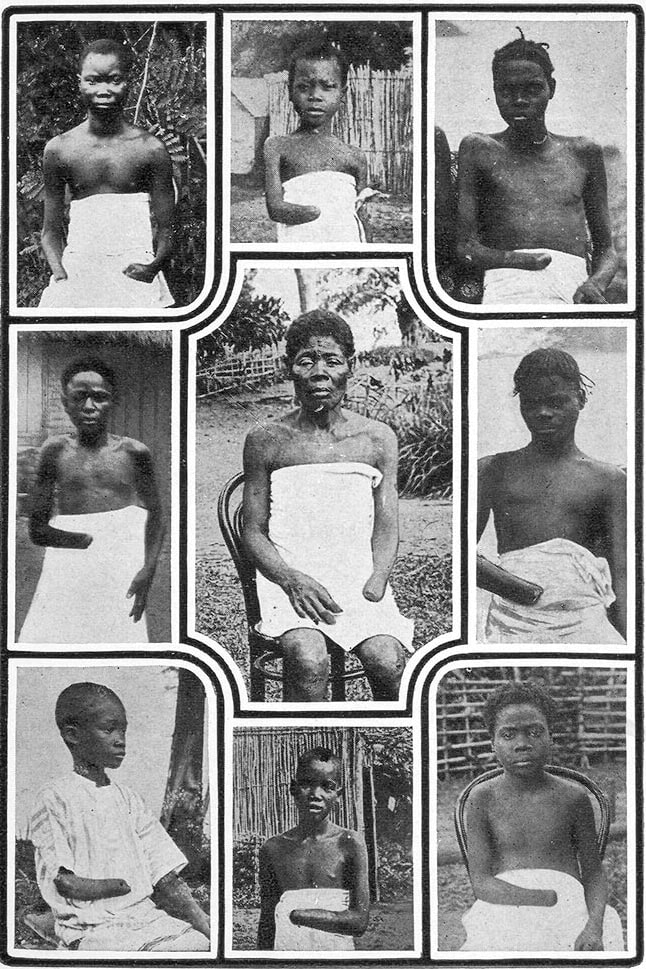

手を切り落とされたコンゴ人たち。その中には年端もいかない子供たちも数多く含まれていた。

一方で象牙に関しては

銃を用いた大量の乱獲が行われ、

象に限らず当時生息していた

多くの貴重な大型動物の生息数を

急激に減らす結果を招いています。

唾を吐きかけられた皇帝

コンゴから一方的な搾取関係が

20年以上にわたって続いたことで

ベルギーは列強の一国に数えられるほどの

巨大な国力を蓄えることができました。

しかしコンゴ自由国の実情は

当時の基準に照らしてもあまりに非人道的であったため

時代が下るにつれて国内外で批判の声が高まっていくこととなります。

やがて国際社会からの

圧力に耐え切れなくなったベルギー国家は

1908年にようやく

コンゴをレオポルド2世の個人領有から

国家の植民地へと転換することを決定。

その後レオポルド2世は翌年の1909年に

腸閉塞が原因で死去したのですが

この頃にはコンゴ統治の件に加えて

晩年に発覚した愛人スキャンダルによって

その人望は既に落ちるところまで落ち切っていました。

死後、新たにベルギーの王位を継いだアルベール1世は

立場上レオポルド2世のために盛大な国葬を催したものの

集まった群衆からは激しいブーイングが沸き起こり、

中にはレオポルド2世の棺に

唾を吐きかけるものもいたほどだったと記録されています。

これはどれほど国の繁栄に貢献しようとも

人の良心まで欺き切ることは出来ないという

一つの証左なのかもしれないですね。

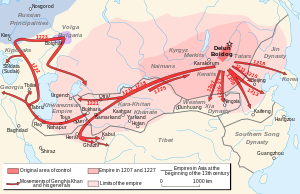

第1位 モンゴル皇帝 チンギス・ハン

当時の世界人口の約1割を虐殺した男

チンギスハンの遠征ルート

世界の暴君ランキング、栄えあるワースト1位に輝いたのは

モンゴル帝国の初代皇帝チンギス・ハンです。

その選出の最大の理由は

何といっても桁違いの犠牲者の多さ。

チンギス・ハンの遠征経路は

在位の間に限っても

東は朝鮮、西は中央アジアにまで及んでおり、

そのほとんどの地域で容赦ない

虐殺と略奪が行われたことが記録されています。

例えば中国の金王朝などは

当時5000万人ほどいた人口が

モンゴルの侵攻を経て30年後には

1/5以下の900万人程にまで減少していますし、

義理の息子の復讐対象となった

当時のイランでは人口の3/4にあたる

1,000万人から1,500万人が殺害されています。

歴史家の間ではチンギス・ハンによる

最終的な犠牲者数は累計で4000万人に登るとされており、

これは当時の世界人口の約10%に相当する数字です。

参考までに、

爆撃機や戦艦などの近代兵器が駆使された

第二次世界大戦の犠牲者数が

5000~8000万人程だったことを考えると

これがどれほどぶっ飛んだ数字か想像しやすいでしょうか。

モンゴル軍の強さの秘訣とは

チンギス・ハーン率いるモンゴル軍の

強さの秘訣とは一体何だったのでしょうか?

騎馬民族ならではの組織力と機動力でしょうか、

それとも火薬兵器やカタパルト攻城兵器をはじめとする

当時最先端の軍事技術の数々でしょうか?

それらはどちらも「YES」ですが、

そこに加えて見逃せないのが

遊牧民族特有の「勝利至上主義」の精神性です。

モンゴル軍は戦いに恥の概念を持ち込みませんでした。

唯一の恥は戦いに負ける事だけであり、

勝つためならば不意打ちだろうが退却戦だろうが

あらゆる手段が許容されたのです。

この辺りの意識の違いは

同時期の日本の鎌倉武士が

戦の前の名乗り上げなどの礼儀作法を

律儀に守っていたことと比べると分かりやすいですね。

そしてもう一つ、忘れてはならないのが

彼らが"恐怖"という感情を最大限に有効活用していたことです。

敵が素直に降伏した場合、

モンゴル軍はこれを寛大に扱いましたが、

抵抗したものは徹底的に殺戮しました。

そしてその場合でも必ず一部は生かしておき、

次の征服地にモンゴル軍の恐ろしさを伝える

メッセンジャー代わりとして利用したのです。

こうして命からがら逃げだしてきた生き残りから、

モンゴル軍の強さと残虐さを聞かされたならば、

どれほど士気の高い集団であっても

内部に動揺が生まれるのを抑えることは困難だった事でしょう。

男としての最大の悦びは…

歴史に残る大殺戮を成し遂げた

チンギス・ハンとは一体どのような人物だったのでしょうか。

その人となりを今に伝える

有名なエピソードに次のようなものがあります。

ある時、チンギス・ハンが

重臣のボオルチュ・ノヤンに

「男としての最高の快楽は何か」と問いかけた。ノヤンは「春の日、逞しい馬にまたがり、手に鷹を据えて野原に赴き、

鷹が飛鳥に一撃を加えるのを見ることであります」と答えた。チンギスは別の将軍にも同じことを問うとその将軍も同じことを答えた。

するとチンギスは「違う」と言い、

「男としての最大の喜びとは、倒した敵を自分の前に引き立て、その所有物を奪い、その親しい人々が嘆き悲しむのを眺め、その馬に乗り、その妻や娘を陵辱することだ」と答えた。

何とも豪胆と言うか、

凡人には一生理解出来なさそうな領域の回答ですが

いかにもチンギス・ハンが口にしそうな言葉ではあります。

とはいえ出展が良く分からないのも少々気持ちが悪いので

海外サイトまで含めてあれこれ調べたところ以下のトピックを発見。

私は同様の引用をラシード・アッディン (=Wikipedia のラシード・アル・ディン (1247-1318))、年代記集、第 1 巻で見つけました。1、第 2 巻(ロシア語版、1952 年)。この章はチンギズ・ハーンの称賛に値する特徴や魂の特質などについての物語と呼ばれています[非常に長いタイトル]。

『ラシッド』の章全体は、チンギズ・ハーンのそうした物語と引用からなる約 10 ページです。

こちらの情報を信じるならば

モンゴルに侵攻された側の国の著作という事で

いくらかの創作や誇張が含まれている可能性は考慮した方が良さそうですね。

祖国モンゴルでは今でも神として崇められている

以上、チンギス・ハンについての解説でした。

1位にした最大の決め手は

被害を被った人間の多さもそうですが、

残虐さを示す証拠が複数の地域に残っているので

各エピソードの信ぴょう性が比較的高いというのも大きかったですね。

かくいう日本も

フビライの代には一戦交えてますし…。

ちなみに念のため言及しておくと

チンギス・ハンが今なお国祖として

モンゴルの人々から

神に近い扱いを受けていることは有名な話です。

記憶に新しいところだと、

日本の某児童向け漫画雑誌が

チンギス・ハンを侮辱する内容の漫画を掲載したことで

国際問題に発展しかけた事件もありましたね。

個人の意見は自由だと思いますが、

身近にモンゴルの方がいる場合は

あまり軽々しく話題に取り上げない方が

安全な話題かもしれないですね。

…さすがにうちみたいな

泡沫ブログがやり玉に挙がることはない、とは思うのですが…

さいごに

今回記事を書くために

あれこれ調べる中で私が印象的に感じたことは、

歴史には多かれ少なかれ勝者による誇張が混じるということと、

時にバグとしか思えない特異点のような人間が出現するという事でした。

というか、後者は完全にチンギス・ハンのことですね。

侵攻の範囲、速度、犠牲者数など

どれもバグとしか思えないものがあり、

調べるうちにもしかしてこの人は

神が歴史の針を大きく動かすために送り込んだ

刺客か何かだったんじゃないかと

思いたくなってしまったほどでした。

しかし思えばこれは何も

チンギス・ハンの時代に限った話ではないでしょう。

むしろ今の時代の方が、

近代兵器やコンピュータ技術の発展、

急速に進むグローバル化などの要因によって

こうした「英雄」が登場する可能性は

高いといえるのではないでしょうか。

もっとも平和を愛する一凡人の身からすれば

可能な限りそのような人物とは

同じ時代に生まれたくはないものですが…