コンピューターゲームに

慣れ親しんで育った世代であれば、

何度もプレイした思い出のゲーム

というものが一本はあるはずだ。

平成生まれ、ゆとり世代真っ只中で

今も昔もゲーム大好き人間な私の場合、

『MOTHER2』という

SFCのRPGがまさにそれだった。

1997年、当時小学校低学年だった私は

そのころの友達から借りた

この風変わりなゲームの虜になり

(余談だが、彼もまた学校で

アイディアマンのあだ名を持つ

ちょっと変わった子供だった)、

少なくとも両手両足の指では

数えるのに不足する以上の回数、

このゲームを繰り返し遊んだものだ。

決して家庭が経済的に困窮して

これ一本しか遊べるソフトがない

という状況でもなかったのだが、

このゲームに関しては

クリア後もしばらくすると

再びカセットをゲーム機に

刺したくなってしまうのだ。

(ちなみに当時のカセットは

文庫本くらいのサイズがあり、

経年劣化で次第に

端子の接続が悪くなるため

1本のソフトを長く遊び続けるには

日頃よほどデリケートに扱うか、

劣化した端子に息を吹きかける、

ハードに刺したソフトを軽く叩く

などの絶妙なテクニックを必要とした。)

そして、MOTHER2と

子供の頃の良い思い出を育んだ子供は

当時の私だけでなく、また

日本国内の子供だけでもなかったようだ。

私と同年代、あるいは

少し上の世代の人々に、

思い出のゲームを訪ねた時、

その中にMOTHER2の名を

発見することは

それほどむずかしいことではない

(最近の話だと、

会社の30前半のイカした先輩のSNSアイコンが

『どせいさん』だったのを発見した。)

し、米国においても1995年に

「EARTH BOUND」というタイトルで発売され

現在まで続く熱心なファンベースを獲得している。

海外のファンの代表例といえば、

空前のヒットを記録した

アメリカ発の個人開発RPG

「undertale」の作者

トビーフォックス氏だろう。

↑「undertale」のプレイ画面。作者トビーフォックスもMOTHERからの影響を公認している

氏は上記インタビューを始め、

様々な媒体で、自身がMOTHER2から

多くのインスピレーションを

受けたことを明らかにしている。

また、非公式で

「MOTHER4」を開発しようという

大胆なプロジェクトが飛び出したのも

海外からであった。

(尤もこのプロジェクトは

最強任天堂法務部からお叱りを受けて

タイトル変更を余儀なくされたようだが…)

一体この一見素朴なゲームの何が

私たちをこれほどまでに惹きつけ、

父親とのキャッチボールや

友達とのキャンプの思い出と同様に

私たちの記憶に居座り続ける

要因となったのだろうか…?

本日はそのことについて

僭越ながら、

ちょっとした考察を行ってみたいと思う。

私と同じく、MOTHER2に

思い入れのある方に、

昔を懐かしみつつ軽い気持ちで

読んでいただければ幸いだ。

徹底した「ことば」へのこだわり

MOTHERシリーズの

ディレクターは初代から一貫して、

スタジオジブリ作品のキャッチコピーや徳川埋蔵金発掘で知られる

コピーライターの糸井重里氏が

務めている。

そのためか、

MOTHERシリーズに登場する

セリフやメッセージは、どれも

印象深く記憶に残るものばかりだ。

◇バトルではおれに勝ったが、お前の良心は痛むだろうな。フッフッフ。

◇このクマは襲いかからない。なぜならば剥製だからだ

◇兄のパンチョでーす。」「弟のピンチョでーす。」「友達の大塩平八郎です。」

◇なんか むつかしいことを かんがえよう。 これからの ぼくは。

◇ハロー!そして…グッドバイ!

◇シーユーアゲイン! ほんとにカッコイイのはどっちかな?!

同作のファンであれば、

そのセリフを目にしたとたんに

脳内にそのシーンが鮮やかに蘇るだろう。

1989年発刊の

ファミコン必勝本という本の

インタビュー内で、

糸井重里氏は

ことばに対する自身の思いを

次のように語っている。

――武器やアイテムなども、

現代を舞台にしたことで

かなり苦労しませんでしたか?現代で、しかも子供が持てる武器なんて

限られてくるからね。

バットを持たせるくらいしかないんですよ。

でもバットで敵を殴るっていうのは、

その光景を頭に浮かべると陰惨だからね。

戦っているイメージを呼び起こしたくないんだ。

戦闘なのに、イメージを与えないでくれっていうのは矛盾している。

それと、バットにランク付けもできない。

木製のバット・コルクバット・金属バットなんてやっても、

陰惨さが増すだけだし。特に金属バットはアブナイよね(笑)。――それは解決できましたか?

しました。

つまり、それは言葉で解決できるんです。

例えば最初に手に入れるのは「ボロのバット」、

次が「普通のバット」、そして「いいバット」

「最高のバット」となる。

ボロ・普通・いい・最高といったランクの付け方によって、

バットの意味をなくしてしまうんです。

より強力なバットが欲しいんじゃなくて、

単に「いいもの」が欲しいという。――バットという言葉を使いながら、

バットを消してしまったわけですね。そう。そのへんの技は、

やっぱり僕にしかできないっていう

自信がありました。だからねェ、

会話や名前だけじゃなくて

ゲームの中に出てくる言葉は

ホント隅ずみまで気をつかいましたよ。

戦闘シーンでいろんな敵が出るでしょ?

で、普通はどれを倒しても同じように

「○○を倒した」という。

でも『MOTHER』では、

ゾンビだと「土にかえった」、

動物なら「おとなしくなった」、

ロボットだと「破壊された」、

人間だと「我にかえった」なんです。

そういう細かいところを

流用しないで作るというのに、

ずいぶんとこだわりましたね。

それが僕の持つ力をあらわす部分ですから。

なるほど確かに、

きままなにいさんや

ガミガミレディのような敵を

「倒した」と表現してしまうと、

主人公たちが彼らをバットで殴り倒した

凄惨な図がイメージされてしまう。

しかし糸井氏はそこを

「おとなしくなった」「われにかえった」

という風に言い換えることで、

プレイヤーが受けるイメージを

全く違ったものに変えてしまったのだ。

また、そのライティングセンスは

メッセージ文においてだけでなく、

「ちょっとカギマシーン」「どせいさん」

「マニマニのあくま」「タライ・ジャブ」

「オレナンカドーセ」

などのユニークなネーミングや

「大人も子供も、おねーさんも。」

という有名なキャッチコピーなど

様々な部分に発揮されている。

RPGのプレイの半分くらいは

テキストを読む作業なだけに、

こうしたテキストに対するこだわりが

MOTHER2を他のRPGと差別化する上で

大きな役割を果たしたことは間違いないだろう。

世界を旅するという感覚

RPGの醍醐味の一つが、

パスポートと航空券の代わりに

テレビ画面とコントローラーを使って

世界中(あるいは過去や異世界まで)

を旅する気分に浸れる点だ。

そしてMOTHERシリーズほど

子供心にワクワクする

「旅情」を味わわせてくれた作品も

そうはないと私は考えている。

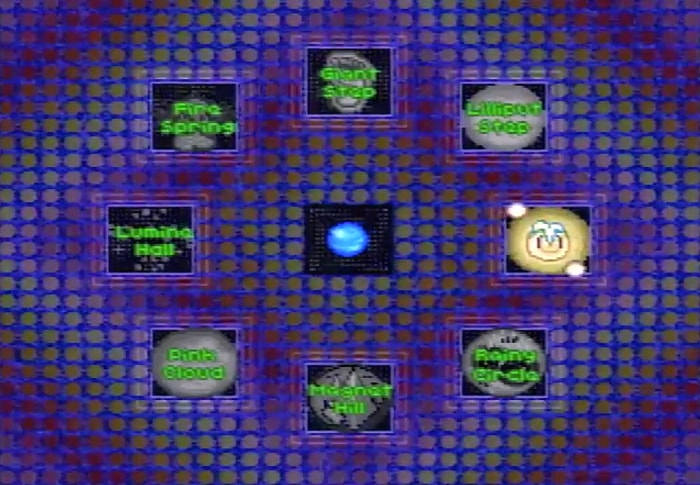

MOTHER2の舞台は

イーグルランド、フォギーランド、

チョンモなどの大陸に分かれる

現代の地球をモデルとした架空世界。

その世界を

自分と同じ年頃の子供達が

親から離れ、バスや自転車

(時には恐竜やUFO)に乗って旅をする。

当時の私はそんな

MOTHER2の主人公たちに自らを重ねて

冒険を楽しんでいたものだった。

故郷のオネットを出て、

初めて隣町のツーソンへ訪れた時や、

(小学生の子供にとって、

隣町へ一人で行くことは

それだけでもう大冒険だ)

広大なドコドコ砂漠を

歩ききって大都市フォーサイドへ

たどり着いた瞬間のときめきは

今でも忘れがたいものがある。

そして、本作が中世ヨーロッパや

ファンタジー世界ではなく、

プレイヤーが生きているのと同じ

現代世界を舞台にしている事は

かなり重要なポイントだと私は思う。

舞台が現代なので、

体力を回復するアイテムは

「やくそう」や「ポーション」ではなく

「バターロール」や「ハンバーガー」だし、

ドラッグストアで購入する装備品は

「どうのつるぎ」や「ロングソード」ではなく

「ヨーヨー」や「フライパン」になる。

最初に挑むダンジョンは

オネット郊外のほら穴

(まさに私たちが子供の頃

探検したような)で、

移動手段はこれまた現実的な

自転車やバスだ。

ゲームに登場するオブジェクト全てが

等身大の子供の目線に合わせたものであり、

そのことがプレイヤーに

MOTHER2を自分自身の物語だと

感じさせる効果を生んでいる。

ゲームの本質は「体験」であり、

先に触れた「旅情」も含めて、

MOTHER2ほど

プレイヤーのゲーム体験を

効果的に「デザイン」したゲームは

他になかったのではないだろうか。

心震わす音楽の力

ことばと並んで

MOTHERシリーズの

大きな特色となっているのが、

ゲーム内音楽

に非常に力を入れている点だ。

特に初代と2では

ミュージシャンの鈴木慶一氏と

作曲家の田中宏和氏が中心となり、

当時の厳しいメモリ制限の中で

「ウィンターズのテーマ」や

「Because I Love You」、

「Smiles and tears」

「Eight Melodies」などの

記憶に残る名曲たちを生み出してきた。

(ちなみにEight Melodiesは

1992年発行の音楽の教科書、

新版 音楽6 教育出版に

掲載されていたりもする)

そして、こうした各楽曲の

クオリティもさることながら、

本シリーズの場合、音楽そのものが

作品の核心となってきた伝統がある。

例えば初代MOTHERにおいて

主人公達の旅の主軸となる目的は

失われたクイーンマリーの子守唄を

蘇らせることだったし、

最終的にその子守唄が

ギーグを退ける決め手にもなった。

MOTHER2の場合、

旅の目的は「おとのいし」に

世界各地のパワースポットの

メロディを記憶することであったし、

最終作のMOTHER3では

旅の目的こそ音楽から離れたものの、

BGMに合わせてボタンを押し、

コンボを決めるリズムバトルという

バトルシステムが導入されている。

こうした音楽に対する熱意は

予算の割り当てにも影響していたようで、

次のインタビューからは、

グラフィックの予算を削ってまで

音楽に力を入れていたことがわかる。

──

ふつうのゲームよりも、

音楽に割り当てられたメモリの量が

『MOTHER』ではずっと多かったと。

特別予算が組まれてたわけですね。

鈴木 そう。ゲームとしては特別だよね。

糸井

ほかのゲームの開発者が見たら、あれ、怒るよね。

でも、それは、ぼくらの方針だったんで。

で、なおかつ偉いのは、絵を描く側のヤツも、

「それはわかる」っていうことで、

必要なところでは音楽に譲ったんだよ、最終的に。

MOTHERの音楽の中でも

私にとって特に思い出深い一曲が、

ファイアスプリングで

8つのメロディを完成させた後に

一度だけ流れる完全版の

Smiles and tearsだ。

この時の、ネスが赤ん坊の頃の

両親の会話がモノクロで流れる

演出が大好きで、当時の私は

この場面を何度も見返せるように、

必ず直前のセーブデータを残していた。

また、音楽には言葉と違って、

日本語を知らない海外のプレイヤーにも

同じ感動を共有することができる強みがある。

www.factmag.com

pitchfork.com

www.ranker.com

海外サイトで

「最高のゲームBGMはどれか?」

という話題を覗いてみると、

そこに「Earthbound」の名を

上位に見つけることは少なくない。

また、Youtubeで

earth bound musicと検索すれば、

MOTHERの楽曲を

カバーした海外からの投稿を

いくつも見ることができる。

もしMOTHER2の音楽がこれほど

愛されるものでなかったならば、

今のように世界にファンを持つ

人気作とはならなかったかもしれない。

明るさの裏に隠された狂気

童話にせよ国語の教科書にせよ、

こどもの心に残る作品というのは

どこかに毒を隠し持っているものだ。

そしてMOTHER2の場合それは、

悪夢を具現化したような

ムーンサイドの街であったり、

ポーキーの家族であったり、

あるいはギーグの存在そのもの

だったりする。

特に、ムーンサイドのカオスさは

子供心にかなりの恐怖だった。

住民たちは話が噛み合わないし、

ホテルに泊まっても夜が明けないし、

街中にはサイケデリックな

デザインのモンスターが徘徊しているし、

(しかもこれが結構強い)

おまけにマップ構造も複雑で、

中々外に出ることができない。

しばらく悪戦苦闘を繰り返し、

マニマニのあくまを破壊して

現実世界に戻ってきたときは

心の底からホッとしたものだ。

MOTHER2はこのように、

明るい部分と暗い部分の出し分けが

非常に巧みなゲームだったと思う。

普段は明るい作風だからこそ

時々垣間見える狂気が引き立つし、

逆に狂気があるからこそ

平和な世界のありがたみがよく分かる。

(極端な両者が互いを引き立て合う

この関係は、色彩理論で言う補色や

味覚で言うスイカと塩の例が有名だ)

狂気というのは

やりすぎるとプレイヤーが

引いたり白けてしまうものだが、

MOTHER2ほどその辺のバランスを

上手くとったゲームもないだろう。

賛否両論(?)のMOTHER3をどう評価するか

2006年、

実質のシリーズ最終作となる

MOTHER3がGBAで発売された。

前作MOTHER2の発売から

12年もの歳月を経てのことであり、

またmother3の開発は過去に一度

ニンテンドー64で

中止となった経緯があったため

このニュースが当時のファン(私含む)

に与えた衝撃は尋常ではなかった。

そしてそんなファンたちの期待を

一身に背負ってバッターボックスに立った

本作の評判は…

正直に言えば、

非常に賛否の分かれるものであった。

まず、良い点から挙げてみよう。

ドット絵。これは本当に素晴らしかった。

MOTHERらしさを残しつつも、

過去作にあった粗さを無くし、

作品の雰囲気にも良くあっていたと思う。

次に音楽。今作では担当が

ハル研究所の酒井省吾氏に変わったものの、

きちんとMOTHERらしさを感じさせる

ポップでちょっと不思議なテイストに

仕上がっていた。

そして随所に盛り込まれた

過去作プレイヤーへのファンサービスは

思わず胸が熱くなるものがあった。

特に最終ダンジョン、

エンパイアポーキービル内にある

思い出部屋は

MOTHER2のファンであれば

涙腺が緩む事間違いなしの演出だった。

しかしながら、

これらの長所が霞むほど

大きな議論の的になったのが、

あまりにも暗く憂鬱なストーリーと

結末があいまいなエンディングだ。

物語の冒頭から母親が死亡し

兄は戦闘マシーンに改造され

憧れだった父は家族の死から

無気力人間になってしまう。

第1章からこの悲惨さであり、

これまでのMOTHERのノリを

期待していたファンにとっては

昔馴染みの親友から

いきなり平手打ちを

喰らったような衝撃だった。

そしてその後も

お猿のサルサへの電流拷問や

グロテスクな改造動物達、

年老いて痛々しい姿になったポーキーなど、

気が滅入る要素がこれでもかと

待ち構えている。

しかしもっとも意見が分かれたのは、

主人公のリュカが最後のはりを抜いて

ドラゴンが復活し、世界が滅びた…

と思っていたら実はみんな生きていて、

真っ暗な画面のまま

登場人物たちがプレイヤーに

次々と「ありがとう」を連呼する

前代未聞のラストシーンだろう。

私は初回プレイ時に

このエンディングを目にして、

なんだこれは!?と

かなり混乱したことを覚えている。

プレイヤーが主人公達の

幸せな未来を容易に予想できる

初代や2のラストと比較して

明らかに異質だったからだ。

また、舞台をタネヒネリ島という

ひとつの島に限定したことで

それまでシリーズの醍醐味となっていた

世界を旅をするという感覚が

減ってしまったことも残念だった。

子供だけでバスや電車に乗って

二駅向こうの街へ冒険に行く。

あるいはスカラビやランマのような

全く異なる文化の地域を訪れる。

そうした世界の広さを感じさせる

ゲーム体験を、私はやっぱり

MOTHER3にも期待していたのだった。

そして更に言えば、

私はMOTHER3に対して

「子供の頃に感じた

MOTHER2の感動をもう一度」

味わうことを期待していた。

しかしながら、結果的に

それが叶ったとは言い難く、

私はMOTHER3という作品を

手放しで評価することはできない。

ゲーム単体として見れば

適度な難易度があり、

作り手の熱意を感じる

良いゲームだったとは思うが、

MOTHERというシリーズの

終わりを飾る作品としては少し

後味がよくなかったのではないだろうか。

motherほど子供にプレイしてもらいたいゲームはない

ここまでMOTHERについての私見を

色々と述べてきた。

MOTHER2は

決して万人ウケする

作品ではないかもしれないが、

私にとってかけがえのない

思い出の一作であることは間違いない。

もし自分がいつか、

何かの間違いで

子供を持つようなことがあれば、

そのときはぜひ親子で一緒に

MOTHER2をプレイしたいと強く思う。