はじめに

皆さん、映画見てますか?

本日は、年に100本近い映画をチェックする

映画大好き人間の私が、

観る人を選びがちだけど、

それでも心の底からお勧めしたいと思える

名作外国映画を全部で9本厳選してご紹介します。

ご紹介する映画は

年代も制作国もバラバラですが、

どれも私の心に強烈な印象を残した

折り紙付きの作品ばかり。

本記事を最後まで読んで頂ければ、

年末年始の空き時間を有意義に過ごすのに

ピッタリの映画がきっと見つかるはずです。

それでは、いってみましょう。

玄人好みの名作外国映画9選

the guilty

警察の中でも、

市民からの通報を最初に受ける部署である

緊急通信司令室のオペレーターを主人公とした

2018年公開のデンマーク製映画。

日本で言うと

110番通報をした時に対応してくれる

警察官を主人公とした作品であり、

最初から最後まで通信司令室の中だけで

映画が完結しているという

かなりチャレンジングな内容となっています。

正直なところ、私も最初のうちは

そんなニッチな設定で

本当に映画が成立するのかという

怖いもの見たさ半分で見始めたのですが、

そんな心配も開幕5分後には吹き飛んでしまいました。

この映画の何がすごいかといえば、

第一に臨場感がものすごい。

映画では常に

オペレーター側の姿だけが映し出され、

電話をしてきた相手(市民)の姿は

意図的に隠されたまま映画が進行します。

それが主人公のオペレーターの心情と

見てるこっち側の心情を

自然とシンクロさせる効果を生んでいるんですよね。

司令室にかかってくる電話の内容は多種多様で、

ただの悪戯電話や間違い電話もあれば

今まさに犯罪に巻き込まれてる人からの着信や

一分一秒が命に関わるような状況の人からの電話もある。

本作はそんなカオスな状況に対し、

的確かつ瞬時に行わねばならないオペレーターの

極限の心理状態を疑似体験することに特化した映画なのです。

かといって単なるお仕事紹介映画に

終始しているわけでもなく、

徐々に明かされる主人公の過去や

思わず呆気に取られるような

思いがけない結末などの縦軸も骨太。

本作がサンダンス映画祭での観客賞受賞を含む

高い評価を受けたと言うのも納得の内容でした。

1時間30分の手に汗握るスリルと

最後に待ち受ける強烈な感動を味わいたなら

ぜひこのthe guiltyをご覧になってみてください。

9人の翻訳家 囚われたベストセラー

フランス・ベルギーの共同制作による

2019年公開のスリラー映画。

あらすじは、

ある世界的大ヒット小説の完結編の翻訳のために

世界各国から集められた腕利きの翻訳者たちが

ネタバレ防止のため、

全ての電子機器を取り上げられた上で

郊外の洋館の地下から出ないことを条件に

翻訳業務に取り組むというもの。

しかしそんな徹底した対策にもかかわらず

ある夜「冒頭10ページを公開した、

500万ユーロを支払わなければ残りも公開する」

という脅迫文が出版社社長の元に届き、

そこから物語は一気に加速の度合いを見せていきます。

要は一種のシチュエーションスリラーであり、

「誰が犯人なのか?」という点をメインとつつも

そこに段々と手段を選ばなくなる社長と

翻訳者たちとの駆け引きが加わることで

一瞬も気を抜けないハラハラドキドキ感が味わえる作品です。

映画のラストで明かされる犯人の正体と

事件の意外すぎる全容を知った時、

「やられた!」と思うか、

それとも「そんなのあり!?」と憤慨するか…

果たしてあなたはどっちでしょうか…?

家へ帰ろう

戦争中に命を救ってくれた恩人に会うため、

アルゼンチンからポーランドへの旅に出た

88歳のユダヤ人のおじいちゃんを描く

スペイン・アルゼンチン合作のロードムービー。

過去のトラウマから

「ドイツ」「ポーランド」という言葉を

口にすることすら絶対にしないと

決めているほどの頑固者のおじいちゃんが

旅の中で人の優しさに触れ、

少しづつ変化していくのが一つの見どころです。

そんな中でもドイツ人の

文化人類学者の女性とのエピソードは特に秀逸で

心に残るものでした。

こういう映画って、

わかっててもウルっときちゃうものなんですよね。

世間の喧騒を離れて

週末にゆったりとした気持ちで

鑑賞する一本としてぜひ。

コリーニ事件

ドイツの弁護士兼作家

フェルディナント・フォン・シーラッハの

同名小説を基にした2019年のドイツ製映画。

2001年にホテルのスイートルームで

資産家男性が殺害される事件が発生し、

映画はその担当となった若き弁護士

カスパーの視点から描かれています。

事件の加害者、つまり被告となったのは

年老いた出稼ぎ労働者のファブリツィオ・コリーニ。

しかしコリーニは頑なに黙秘を続け、

弁護士であるカスパーにすら何も語ろうとはしない。

そのような弁護側にとって絶望的な状況の中、

さらに事件の被害者が実は

カスパーの父親代わりだった人物だということがわかって…

といった具合に次から次へと驚愕の事実が飛び出してくる

スピーディーかつスリリングな展開が一つの醍醐味となっています。

法廷ものと言えば

「12人の怒れる男」や「真実のゆくえ」など

数多くの名作映画が存在しますが、

個人的にはこの「コリーニ事件」もまた

そこに名を連ねるに値する完成度の一作であったと思います。

過去と現在が複雑に絡み合う

謎多き事件の果てに待つ予想外の結末を、

是非ともあなた自身の目で確かめてみてください。

ガッジョ・ディーロ

呪文のような不思議なタイトルが目を引く

1997年公開のフランス映画。

あらすじは、

父が好きだったロマの女性歌手を探して

ルーマニアにやってきたフランス人の青年が、

警察署の前で偶然出会ったロマの老人と

意気投合したことをきっかけに

ロマの社会の真っ只中に飛び込んでいくというもの。

東欧に住むロマの生活が

衣食住から冠婚葬祭に至るまで

生々しいほどにリアルに描写されており、

それはともすればこの映画自体が

文化的資料にもなりそうなほど。

しかしながら

私がそれ以上に心惹かれたのは

芝居とは思えないほどリアルで

血の通った登場人物たちの魅力でした。

本作の役者は主人公とヒロインを除いて

全員が本物のロマであり、

なおかつ驚くべきことに素人だということで

その辺が打算のないリアリティを生んでいたのかもしれません。

嬉しいことがあれば歌や踊りなど

体全体を使って喜びを表現し、

悲しいことがあれば

人目も憚らずに大声で泣き叫ぶ。

どこにでも唾を吐き、金銭にはがめつい一方で、

一度仲間と認めた相手には信じられないほど親切にもなる。

そんなあまりにも開けっぴろげな彼等の姿は、

秘すれば花を美徳とする日本人の私からすると、

どこか眩しくすら感じさせられるものでした。

とはいえ…

映画が映し出す彼等の暮らしは、

水や電気など最低限のライフラインすら保証されず、

メインの移動手段はまさかの馬車という極限の貧しさであり、

それに加えて現地の白人たちからは

ことあるごとに差別され、

不当な逮捕や暴力に怯えるなど、

ロマの暮らしの負の側面も隠すことなく描かれています。

その上で、決して

ロマの人々を一方的に美化するわけでもなく

中立的な目線から彼等の置かれている立場を

描こうとしていた点に好感が持てました。

こういうふうに今まで自分の知らなかった世界を

手軽に垣間見られるのも映画の良いとことですね。

ちなみに、本作のタイトルである

「ガッジョ・ディーロ」は

ロマの言葉であるロマニ語で

「愚かな余所者」を意味するそうです。

なぜ、そんな言葉が

重要なタイトルに選ばれたのか

そこには本作のラストシーンにも関わる

極めて重要な意味があるのですが

それについては、実際に映画を見てのお楽しみということで…。

ノスタルジア

ソ連出身の亡命映画監督、

アンドレイ・タルコフスキーによる1983年公開の一作。

この映画は…

正直いうとかなりムツカしいタイプの映画ですね。

例えるなら、考えるな、感じろ

というか、

左脳で見るな、右脳で見ろ、というか。

ぶっちゃけ私も初見時は

ちんぷんかんぷんだったのですが、

それでも最後まで目が離せなかったのは

タルコフスキー監督の卓越した美的感性が

遺憾無く発揮されていたからでしょうか。

映画、というよりは

一枚の絵画を見ているような、

あるいは一編の詩を読んでいるかのような…。

そんな錯覚を覚える芸術的な映画です。

調べたところによると

テーマは「亡命者の感じる特有のノスタルジイ」

または「人類の救済」だそうですが、

私的にはそこまで深く理解はできなくとも

感覚だけでも十分にその凄さは伝わると思うので、

ちょっとでも興味が湧いたなら

騙されたと思って一度時間をとって見てみてください。

人によっては

新たな世界への扉が

開かれるかも…知れませんよ?

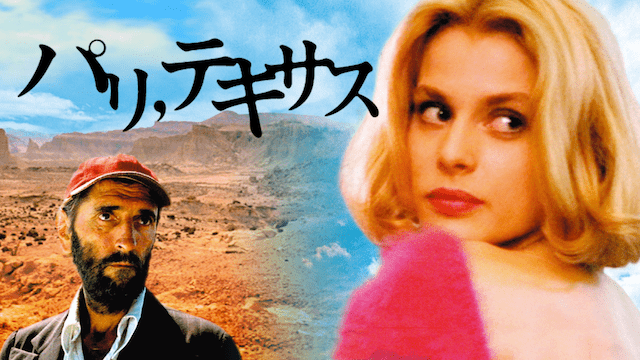

パリ、テキサス

ヴィム・ヴェンダースによる

1984年公開の西ドイツ・フランス合作映画。

この映画は、というかこの映画もなんですが、

ちょっと人を選ぶタイプの作品ですね。

間違っても、CMで全米が泣いた!

とかの宣伝してる映画のように

ストレートに感動できるタイプの映画じゃありません。

でも、いい映画なんですよ。

ネタバレになっちゃうので

あんまし細かいことは言えないのですが、

幸せを追い求めれば追い求めるほど

なぜか不幸になってしまう

不器用な人たちの痛々しさとか

切なさとか、愛おしさとか…

そういうどこか欠けてる人たちの

満たされない思いをぎゅっと凝縮して

一本の映画に仕立て上げたような作品です。

特にラスト20分あたりの展開は必見。

映画史に残る…というと大袈裟かもですが、

個人的にはそのくらいの衝撃でした。

胸を締め付けれらるような、

悲しくも美しい映画体験をご希望ならば

ぜひこの『パリ、テキサス』をご覧ください。

ストレンジャー・ザン・パラダイス

アメリカの映画監督、

ジム・ジャームッシュによる1984年公開の映画。

ジャームッシュ監督の映画というのは

デビュー作の「パーマネント・バケーション」から

「コーヒー&シガレッツ」まで私も結構みてきましたけれど

なんというか、非常に「音楽的な」映画の作り方をされているんですよね。

テンポとリズムとグルーブ感というか。

映画なのに大したドラマもない、

激しいアクションもない、

むしろ無駄とすら思える

冗長な長回しが目立つ。

なのになぜか引き込まれる。

こんな映画もありなんだなーって

私にとって映画に対する

価値観や考え方の一つの

転換点になった監督です。

それでこの

『ストレンジャー・ザン・パラダイス』は

個人的にジャームッシュ作品の中でもいちばんのお気に入り。

語るほどでもない人たちが

語るほどでもない事件を起こし、

語るほどでもない結末に向かっていく。

本当にそうとしか言いようのないストーリーなんですが、

それでもついつい見てしまうというのが

ジャームッシュ・マジックなんだと思います。

加速し続ける世の中のスピードに息苦しさを感じた時、

何かにつけまともさや常識ばかり求められることに嫌気が刺した時、

ふと立ち戻りたくなるそんな映画です。

桜桃の味

イランの巨匠、

アッバス・キアロスタミによる1997年公開の映画。

あらすじは一人の中年男が車を運転し、

行く先々で人々に声をかけて

報酬と引き換えに自殺の手伝いを依頼するというもの。

こう説明するとなんだか

救いのない暗〜い内容の

映画のように思われるかもしれませんが、

実際のところは全く逆で、

この映画のテーマは人生の肯定と

一人の絶望した男の人間再生の物語です。

これ以上は、言葉で説明するのも野暮なので、

とにかく見て!という感じですね。

理屈考えるよりも、心で感じるタイプの映画です。

また、一つ蘊蓄を語ると

本作のキアロスタミ監督は

小津安二郎監督の影響を公言しており、

それは心に染み入る情景描写や

独特な間の取り方として随所に表れています。

特に、タイトルにもなっている

ラストの「桜桃の味」についての会話と

襲撃に至るまでの一連のシーンは必見。

個人的には、自分のこれまでの映画観を

根底から覆されるような衝撃でした。

決して万人受けするタイプの作品ではないですが、

生涯の一本になりうるポテンシャルを秘めた映画をお探しの方や

洋画とも邦画とも全く違うセンスを持った映画をお探しの方は

ぜひともこの「桜桃の味」を試してみてください。

おわりに

以上で当記事は終わりとなります。

観てみたいと思える一本に出会えましたでしょうか。

映画の魅力というのは

一言で言い表せないほど多様ですが、

私にとっては自分の知らない世界や

ものの見方、考え方、

センスに触れられることが大きいです。

また外国映画に限らず日本映画でも最近だと

「ドライブ・マイ・カー」を始め

世界で通用する作品が出てきているので

今後もその流れが継続し、

より拡大していくことを期待したいものですね。

それでは。